| Friedrich Ferdinand Hempel |

Hans Karl Leopold von der Gabelentz |

Johann Friedrich Ludwig Hempel |

Carl Adam Neefe |

Friedrich Arnold David Brockhaus |

Dr. Carl Ludwig Emanuel Schuderoff |

Die „Geistigen Väter“ des Skatspiels

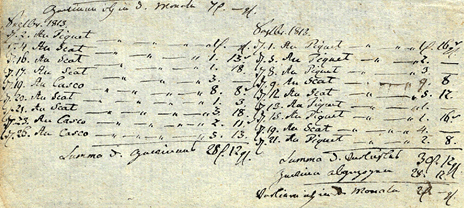

| 1813 | Spielkarte, NBI 12 / 1963, Aus Befreiungskriegen | |

| 1813 | Spielkladde, "L'hombre-Buch 1798-1829" im Privatarchiv der Familie von der Gabelentz, Thüringer Hauptstaatsarchiv, Außenstelle Altenburg | |

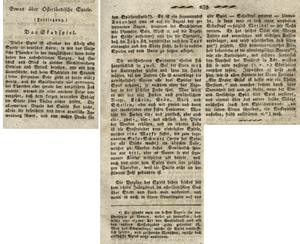

| 1818 | Zeitung, Osterländische Blätter, 25.07.1818 | |

| 1818 | Zeitung, Osterländische Blätter, 25.07.1818 | |

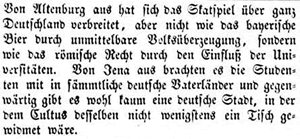

| 1826 | Zeitungsartikel, 1862, Regensburger Morgenblatt, Feuilleton: Skat als Deutsches Spiel | |

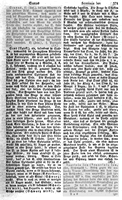

| 1833 | Lexikon, Pierer´s Universal-Lexikon, Encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, Band 19, 1833 | |

| 1848 | Zeitung, SLUB Dresden, Börsenblatt für den deutschen Buchhandel | |

| 1850 | Spielkarte, NBI 12 / 1963, Herz Ober um 1850 | |

| 1860 | Zeitung, SLUB Dresden, LDP: Zeitungen, Leipziger Tageblatt und Anzeiger, 13.11.1860, S.4 | |

| 1860 | Zeitung, SLUB Dresden, LDP: Zeitungen, Leipziger Tageblatt und Anzeiger, 13.11.1860, S.3 | |

| 1860 | Zeitungsartikel, Unbekannt. 1860. „Das Kartenspiel Scat.“ Leipziger Tageblatt und Anzeiger. Amtsblatt des Königl Bezirksgerichts und des Raths der Stadt Leipzig. Nr. 318, 5467-5468. | |

| 1862 | Zeitungsartikel, 1862, Regensburger Morgenblatt, Feuilleton: Skat als Deutsches Spiel | |

| 1865 | Chronik, Klaus Reinhold, Band III, Chronik Arnstadt 704-2004 1300 Jahre Arnstadt, 2. Auflage, Teil 3. | |

| 1885 | Buchseite, Illustriertes Lehrbuch 1885, Werbeanzeige Deutsche Kegel-und Skatzeitung | |

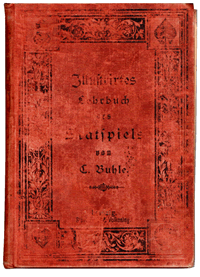

| 1885 | Buch, Karl Buhle, Hesse und Becker, Leipzig, Buchdeckel | |

| 1886 | Zeitung, Buhle, Karl. 1886. „Der erste Skatkongreß in Altenburg.“ Die Gartenlaube, Heft 17, 308. | |

| 1886 | Zeitung, Buhle, Karl. 1886. „Skat-Aufgabe Nr. 1.“ Die Gartenlaube, Heft 17, 308. | |

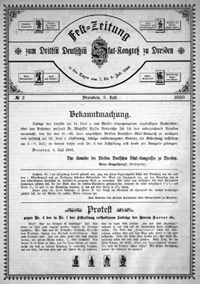

| 1886 | Zeitung, Festzeitung 1. deutschen Skatkongress in Altenburg, 1886, Bestand Matthes, Gerd | |

| 1886 | Zeitung, Heidelberger historische Bestände, digi.ub.uni-heidelberg.de, Kladderadatsch, Humoristisch-satirisches Wochenblatt - 39. Jhg, 14.11.1886 | |

| 1887 | Spielkarte, Eigener Bestand | |

| 1888 | Zeitung, Chronicling America: Historic American Newspapers. Lib. of Congress., chroniclingamerica.loc.gov, The world, Wednesday evening, 04.01.1888, S. 1 | |

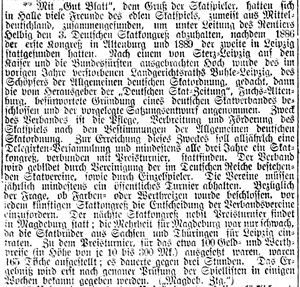

| 1889 | Zeitung, Generalanzeiger Magdeburg 25.09.1889 | |

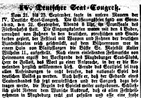

| 1889 | Band, SLUB Dresden, Sammlung Saxonica, Band 3.1888(1888/89) 1/3, PD 1.0, Fest-Zeitung zum 3. Deutschen Skatkongress 1888 | |

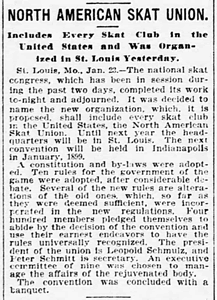

| 1898 | Zeitungsartikel, Kansas City Journal (Kansas City, Missouri) · Mon, Jan 24, 1898, Gründung der Nordamerikanischen Skatliga | |

| 1899 | Zeitung, SLUB Dresden, LDP: Zeitungen, Dresdner Nachrichten, 15.03.1899 | |

| 1903 | Zeitung, SLUB Dresden, LDP: Zeitungen, PD 1.0, Leipziger Tageblatt, Beilage 30.09.1903 | |

| 1903 | Foto, Skat- und Spielkartensammlung Marion & Gerd Matthes, Skatbrunnen Altenburg | |

| 1903 | Postkarte, Skat- und Spielkartensammlung Marion & Gerd Matthes, Skatbrunnen Altenburg | |

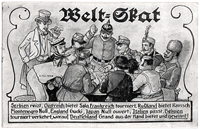

| 1914 | Postkarte, Eigener Bestand, Rückseite „Welt-Skat“ | |

| 1914 | Postkarte, Eigener Bestand, „Welt-Skat“ | |

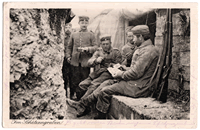

| 1915 | Postkarte, Eigener Bestand, „Im Schützengraben“ | |

| 1920 | Spielkarte, Eigener Bestand, Salonkarte | |

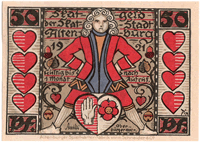

| 1921 | Notgeld, Eigener Bestand, Skatbrunnen, 50 Pfennig | |

| 1921 | Notgeld, Eigener Bestand, Skat-Geld der Skat-Stadt, 50 Pfennig | |

| 1927 | Ausschnitt, Altenburger Hauskalender, 1927 | |

| 1927 | Zeitung, SLUB Dresden, LDP: Zeitungen, Riesaer Tageblatt und Anzeiger 13.06.1927 | |

| 1927 | Zeitung, ThULB Uni Jena, PD 1.0, Jenaer Volksblatt, 11.06.1927 | |

| 1928 | Buch, Remarque, Erich Maria. 52019. Im Westen nichts Neues. Mit Materialien und einem Nachwort von Thomas F. Schneider (Hg.). Kiepenheuer & Witsch: Köln | |

| 1937 | Zeitung, SLUB Dresden, LDP: Zeitungen, Dresdner Nachrichten 09.11.1937 | |

| 1939 | Gemälde, "Die Skatpartie", Josef Wagner-Höhenberg (1870-1939), Öl auf Leinwand | |

| 1940 | Foto, Eigener Bestand, Soldaten beim Skat auf Sylt | |

| 1942 | Spielkarte, Eigener Bestand | |

| 1951 | Festschrift, Bachmann, Kurt. 1951. Beiträge zur Sprachwissenschaft und Volkskunde. Festschrift für Ernst Ochs. Sonderabzug. Schauenburg: Lahr. | |

| 1956 | Zeitung, Der Skatfreund 1. Jahrgang,1956, Heft 1/2 | |

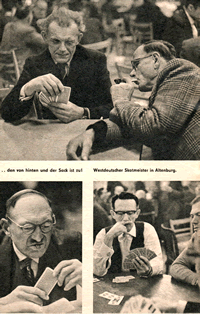

| 1963 | Zeitung, NBI 12 / 1963, Seite 14 | |

| 1963 | Zeitung, NBI 12 / 1963, Seite 15 | |

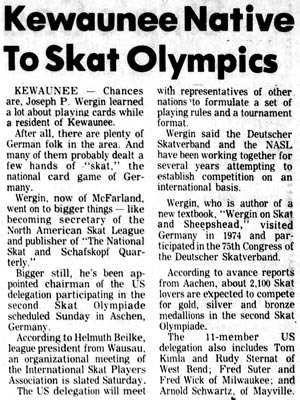

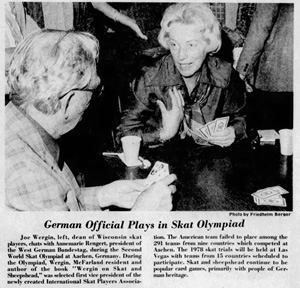

| 1976 | Zeitung, Manitowoc Herald Times 23.09.1976, Seite 19 | |

| 1976 | Zeitung, The Capital Times, 07.10.1976 Seite 1 | |

| 1978 | Zeitungsartikel, Unbekannt. 1978. „DDR/SKAT. Auf Weltniveau.“ In: Der Spiegel, 2/1978. Online verfügbar unter: www.spiegel.de [Zugriff am 14.06.2020] | |

| 1978 | Zeitungsartikel, Unbekannt. 1978. „Skat – Wat soll dat?“ In: Der Spiegel, 19/1978.Online verfügbar unter: www.spiegel.de [Zugriff am 06.06.2020]. | |

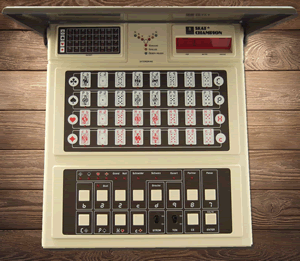

| 1980 | Skatcomputer, commons.wikimedia.org, Skatcomputer „Skat Champion“ | |

| 1982 | Buch, Dietrich, Margot & Hoffmann, Detlef. 1982. Das Skatspiel. Geschichte – Bilder – Regeln. München und Luzern: Buchner | |

| 1982 | Abbildung, aus Dietrich, Margot & Hoffmann, Detlef. 1982. Das Skatspiel. Geschichte – Bilder – Regeln. München und Luzern: Buchner, Zitiert wurde Der Alte, 1937 S. 20 | |

| 1993 | Buch, Matthes, Gerd. 1993. „Skatstadt Altenburg“ E. Reinhold Verlag. | |

| 1998 | Journal, Skat Journal Schleswig-Holstein, 1998 Heft 6 S. 4 | |

| 1998 | Webseite, Matthes, Gerd. 1988. „Altenburg und das Kartenspiel – Die Spielleidenschaft der Altenburger Bürger und Bauern im 19. Jahrhundert.“ In: spielkarten24.de. Online verfügbar unter: www.spielkarten24.de [Zugriff am 06.06.2020]. | |

| 2000 | Webseite, Screenshot, ca. 2000 "skat-online.com" | |

| 2000 | Webseiten, Screenshots diverser Webseiten 1999-2006 | |

| 2004 | E-book, Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. 2004. Quellen zur Geschichte Thüringens. Alltägliches Leben um 1800. Erfurt: LZT, 158-167. | |

| 2006 | Logo, DOSKV, www.doskv.de, Logo des DOSKV | |

| 2006 | Zeitungsartikel, Unbekannt. 2006. „7. August 1886: Erster Deutscher Skatkongress in Altenburg.“ In: WDR Stichtag. www1.wdr.de [Zugriff am 06.06.2020]. | |

| 2008 | Buch, Becher, Wolfgang u.a. 2008. Die Bürgerbücher der Stadt Altenburg in Thüringen 1700-1838. Schriftreihe der Stiftung Stoye, Band 46. Stiftung Stoye: Marburg an der Lahn. | |

| 2010 | Buch, Boyes, Roger. 2010. „18, 20 … weg - das Kartenspiel Skat wird 200 Jahre alt. “ In: Goethe-Institut e.V., Online Redaktion. Übersetzung von Christiane Wagler. Online verfügbar unter: www.goethe.de [Zugriff am 06.06.2020] | |

| 2010 | Zeitungsartikel, Seewald, Berthold. 2010. „Die Magischen Zahlen der Deutschen sind 18, 20 …“ In: Welt.de. Online verfügbar unter: www.welt.de [Zugriff am 06.06.2020] | |

| 2011 | Foto, DOSKV, www.doskv.de, Titelverleihung Internationaler Skatgroßmeister | |

| 2013 | Buch, Matthes, Gerd. 2013. „Kleines Skatbuch.“ RhinoVerlag. 22017 | |

| 2014 | Spielkarte, © ASS Altenburger, Spielkartenfabrik Altenburg GmbH, www.spielkarten.com | |

| 2014 | Webseite, Weynand, David. 2014. „Erstes deutsch-deutsches Skatturnier. Ost ist Trumpf“. In: Spiegel Geschichte. Online verfügbar unter: www.spiegel.de [Zugriff am 18.06.2020] | |

| 2016 | Buch, Thomas Bronder. 2016. „Spiel, Zufall und Kommerz“. Springer-Verlag Berlin Heidelberg | |

| 2020 | Webseite, Allroggen, Prof. Dr. Gerhard. „Hempel, Friedrich Ferdinand.“ In: weber-gesamtausgabe.de. weber-gesamtausgabe.de/de/A002417.html [Zugriff am 10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Geni. „Hans Karl Leopold von der Gabelentz.“ In: geni.com. Online verfügbar unter: www.geni.com [10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Heiko Possel. „Skatspiel – Geschichte.“ In: skat-extra. Online verfügbar unter: www.skat-extra.de [Zugriff am 06.06.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Schmahl, Helmut. „Die Auswanderung nach Nordamerika im 19. Jahrhundert.“ In: auswanderung-rlp.de. Online verfügbar unter: www.auswanderung-rlp.de [Zugriff am 22.07.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Schmidt, Friedrich August. 1837. „Carl Ludwig Emanuel Schuderoff.“ In: Neuer Nekrolog der Deutschen. Zweiter Theil. Bernhard Friedrich Voigt: Weimar. Online verfügbar unter: books.google.de [10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Stadtverwaltung Altenburg. Datum unbekannt. „Aus der Geschichte des Skatspiels.“ In: Stadt Altenburg. www.stadt-altenburg.de/sixcms/detail.php?id=7703&_nav_id1=2635&_nav_id2=7718&_lang=de [Zugriff am 29.02.20]. | |

| 2020 | Webseite, Unbekannt. 1816. Herzglich-Sachsen-Gotha- und Altenburgischer Hof- und Adreß-Kalender: auf das Jahr 1816. Ettinger: Gotha. Online verfügbar unter: opacplus.bsb-muenchen.de [10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Unesco. „Skat spielen.“ In: unesco.de. Online verfügbar unter: www.unesco.de [09.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Via Regia. „Die Familie von der Gabelentz.“ In: geo.viaregia.org. Online verfügbar unter: geo.viaregia.org [10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Wikipedia. „Friedrich Arnold Brockhaus.“ In: Wikipedia.org. Online verfügbar unter: de.wikipedia.org [10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Wikipedia. „Friedrich Ferdinand Hempel.“ In: Wikipedia.org. Online verfügbar unter: de.wikipedia.org [10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Wikipedia. „Gabelentz.“ In: Wikipedia.org. Online verfügbar unter: de.wikipedia.org [10.09.2020]. | |

| 2020 | Webseite, Ancestry.com. „Thüringen, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1591-1875“ [Datenbank online] In: Ancestry.com / Suche, Originale: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar, Thüringen, Deutschland | |

| 2020 | Spielkarten, Abbildungen von Spielkarten aus dem Zeitraum 1540 bis 1977, Skat- und Spielkartensammlung Marion & Gerd Matthes | |

| 2020 | Spielkarten, Abbildungen der Skatkarte Neues Turnierbild 2010, Spielkartenfabrik Altenburg GmbH, © ASS Altenburger | |

| 2020 | Spielkarten, Abbildungen der Skatkarte Deutsches Bild / Altenburger Bild 1964/2010, Spielkartenfabrik Altenburg GmbH, © ASS Altenburger |